| 旅游网:百炼戒指照见指骨 从古籍中看指环的神秘性与胡俗 中国古代在原始社会就有戒指了。大汶口-龙山文化时期的墓葬中已有骨戒指出土,有的戒指上还嵌有绿松石。

百炼戒指照见指骨 从古籍中看指环的神秘性与胡俗

中国古代在原始社会就有戒指了。大汶口-龙山文化时期的墓葬中已有骨戒指出土,有的戒指上还嵌有绿松石。甘肃的齐家文化类型遗址中也已发现了铜戒指。此后在考古发掘中续有戒指出土。

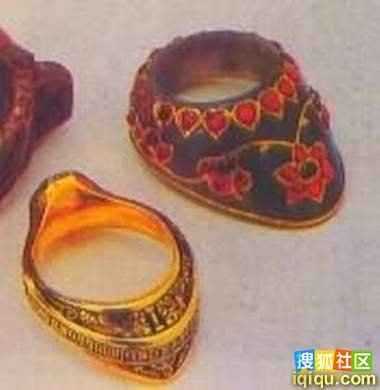

值得注意的是新疆自公元前1000年至公元纪年开始,沿丝绸之路,多有铜戒指出土。公元1世纪,在新疆昭苏县夏台乌孙墓曾出土过一枚嵌宝石金戒指。此后似乎在西北和东北地区出土的戒指要多于其他地区。比如著名的宁夏固原地区,北周李贤墓曾出土过一枚金戒指,隋史射勿墓也出土了一枚金戒指。在东北,辽宁朝阳市田草沟晋墓(鲜卑墓)一个墓就出土了金戒指19件。这些墓的墓主人大多是少数族,出土的金戒指中有一些已经专家鉴定为西方传入的手工业制品。

那么,戒指的使用在唐代以前具有何种意义呢?

《太平御览》卷718《服用部·指环》引《五经要义》说:“古者后妃群妾礼御于君所。女史书曰授其环以进退之。有娠则以金环退之,当御著以银环进之”。许多学者都以此作为中国古代戒指出现的最初的含义。

戒指在汉代可能使用的不多,或许仍被视为宝物并用于奖赏。《太平御览》引《后汉书》云:“孙程等十九人立顺帝有功,各赐金钏指环”。查范晔《后汉书》卷78《孙程传》,没有上段引文,只说给孙程他们“加赐车马金银钱帛各有差”。

但是我们知道,当时以《后汉书》名书者,除范晔《后汉书》外尚有四家,即华峤《后汉书》、谢承《后汉书》、袁山松《后汉书》、薛莹《后汉书》。这五家《后汉书》,《太平御览》都引用过。所以我们不能因为现存范晔《后汉书》中没有这一记载就轻易地否定这条史料。特别是将戒指用作赏物,符合戒指出现后所具有的一种文化意义。

据布兰奇.佩尼的《世界服装史》,在罗马帝国时期,金戒指“一变而为国家荣誉的象征,作为献给作战有功的官员的一种奖赏”。因此《太平御览》所引《后汉书》的那段话还是有可能成立的。戒指作为赏物的用法可能为南北朝时的北方朝廷所沿袭。考古挖掘出的北周李贤墓中的金戒指,有学者就认为“可能是北周皇室对李贤的赏物”。

因此有一种推测:在汉代,除北方少数族外,戒指还不是一般人日常使用的装饰品。孙机作《汉代物质文化资料图说》没有将戒指归入“服饰”类,而是归入了“金银器”类,恐怕也是出于这种考虑

戒指在唐代以前似乎还具有一种神秘意义。这在汉代已经是这样了。《西京杂记》卷1记“戚姬以百炼金为环,照见指骨,上恶之”。这种能照见指骨的戒指不知是用什么材料什么工艺制作的(也可能是国外传入的),仅其“照见指骨”一点,就已经透出了十分的神秘

或者正是由于戒指所具有的这种神秘意义,因而我们看到关于戒指的记载,大都与神鬼有关。魏晋南北朝是一个民族大移动大融合的时代。这时文献中有关戒指的记载激增,并且其中90%以上都与神鬼与死人有关,有些则与少数族有关。

由此或可推知,戒指所具有的神秘意义和胡族色彩在这一时期得到了较大的发展。举文献上的一例。南朝宋刘敬叔《异苑》卷8“鲜卑女”条记:“晋有士人买得鲜卑女,名怀顺。自说其姑女为赤苋所魅。始见一丈夫,容质妍净,著赤衣,自云家在厕北。女于是恒歌谣自得,每至将夕,辄结束去屋后。其家伺候,唯见有一株赤苋,女手指环挂其苋上。芟之而女号泣,经宿遂死”。鲜卑人戴戒指,前述辽宁朝阳晋墓出土的戒指可与文献互证。此段史料及其他记载告诉我们,在当时人的观念中,戒指隐含有一种胡族色彩和神秘的意义。

魏晋南北朝时期,受外来文化影响,戒指也与婚姻发生了某种关系。前述《太平御览》又引《外国杂俗》云:“诸问妇许婚,下全同心指环,保同志不改”;引《胡俗传》云:“始结婚姻,相然许,便下金同心指环”。此二条史料当为同源,所述应是中亚习俗,《晋书》卷97《大宛国传》云:“其俗娶妇先以金同心指环为聘”即可为证。

我们知道,西方至迟在罗马共和国时期,戒指已经和婚姻有了固定的关系。《世界服装史》就指出,当时金戒指已代替了铁戒指,成为婚礼上新婚夫妇佩戴的装饰。这一习俗经中亚作为“外国习俗”传到了中国,所以在汉魏以后,戒指与婚姻有了某种联系,而且仍然只是一种“胡俗”。 |